Poblados ilustres, sitios legendarios. De rico pasado económico, vivieron el auge y la decadencia con la progresiva urbanización y el abandono de la vida agropecuaria. Sus nombres son testigos insignes, #valoresvenezolanos que sobreviven al tiempo e ilustran la historia local.

Esta lista personal cita -pueblos de paso-, de comercio y de trashumancia que en algún momento atrajeron gente y fortuna. El Tocuyo es el más conocido y cabeza de la Conquista sin embargo, los siguientes 10 nombres forman parte vital de nuestra historia:

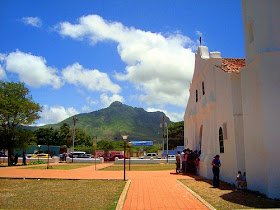

Corregimiento de Sª Ana de Paraguaná, Falcón: Su fundación es de 1538, sobre la aldea caquetía de Chamuriana. Fue el epicentro del proceso de conquista y evangelización de Paraguaná. Su iglesia, la más antigua de la zona fungió de centro educativo, el 1º de su tipo en el país,

liderada por Fray Pánfilo de la Hoz. Fue el 1er lugar del país que crió y mercadeó ganado caprino y ovino. Desde 1768 su cabildo respetó los derechos caquetíos como los establecidos por sus fundadores, siendo por ello baluarte realista y arrasado durante la Guerra de Independencia.

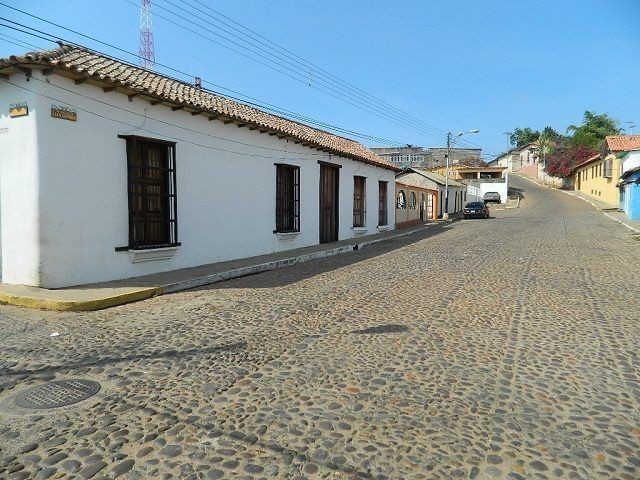

San Miguel Arcángel de Cubiro, Lara: Se cree, fue fundado en 1545 por Diego de Losada pero el sitio ya había sido explorado por Nikolaus Federmann en 1530. Siempre fue un pueblo disperso, sobre ondulaciones, donde -nacen- los Andes. El Obispo Martí en 1776 lo visita y describe:

“En 65 casas concentradas sólo moran 7 familias y en 88 dispersas, 93 familias. Reunía 608 habitantes. Trigo y caña de azúcar”. Luego de 1550, desde El Tocuyo vía Cubiro, irradió el proceso de colonización y la trashumancia equina, bovina y caprina hacia los Andes venezolanos.

Ciudad de Nª Sª de la Concepción del Puerto de Borburata, Carabobo: Asentada en 1548 por Juan de Villegas y con cabildo desde 1551, fue la 1ª fundación del Centro del país. Fue blanco de piratas como Sorel, Hawkins, Bontemps, Vallier y Drake. También Lope de Aguirre la “visitó”.

Por Borburata entró no solo el ganado vacío a Venezuela, sino el 1er grupo de esclavos africanos al país y se exportó el cacao y la caña de azúcar procesadores en haciendas de la región. Decayó al iniciar el s. XVIII, con el auge de la Compañía Guipuzcoana en Pto. Cabello (1730).

San Antonio de Gibraltar, Zulia: El pueblo se sabe, existía en 1516 bajo el nombre de Carvajal, siendo refundado por el gibraltareño Gonzalo de Piña en 1592. Su posición al Sureste del Lago de Maracaibo facilitó su auge como puerto exportador del plátano, cacao y tabaco andinos.

Esta fama de riqueza atrajo durante el s. XVII a los bucaneros Jackson, “El Olonés”, Miguel “El Vasco” a Morgan y luego a Grammond quien la saqueó e ascendió en 1678. Era una aldea olvidada cuando en 1823, presenció la derrota de Morales a manos de las tropas del Gral. Castelli.

San Sebastián de los Reyes, Aragua: Sebastián Díaz Alfaro la fundó en 1585 estratégicamente en una meseta abierta como entrada a Los Llanos, siendo paso obligado no solo de mercancías sino de todo nuevo emprendimiento vacío y equino iniciando así la cultura del hato venezolano.

Su ubérrimo entorno, rico en pastos naturales la transformó en sitio de ensayo ganadero: así San Juan de los Morros, Calabozo y Valle de la Pascua surgen en parte, gracias al papel de este pueblo de paso, vínculo y bisagra comercial entre los Llanos y Santiago de León de Caracas.

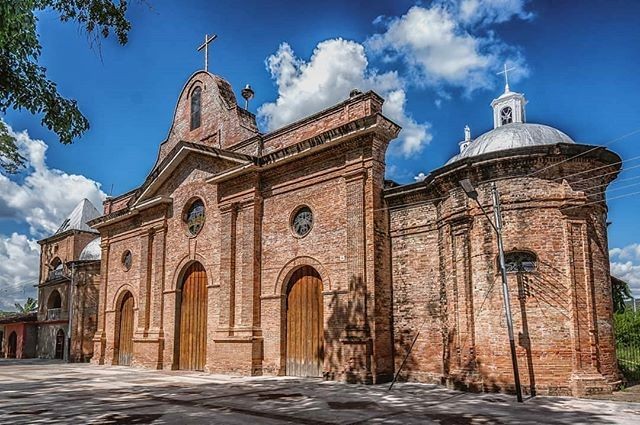

Clarines, Anzoátegui: La fundó Francisco de Vides en 1594 en advocación de la Virgen de Clarines en tierra del Cacique Dinares y sobre la ribera Este del río Unare. Fue alcabala fluvial para el comercio proveniente de los Llanos centrales y orientales en tránsito hacia Cumaná.

Como mayor núcleo de la efímera Provincia de los Cumanagotos, controló el comercio de sal en la Laguna de Unare, foco de continuas incursiones holandesas hasta 1640 cuando el Cap. Juan de Orpín, hace anegar la salina; esto y la fundación de Barcelona selló el destino de Clarines.

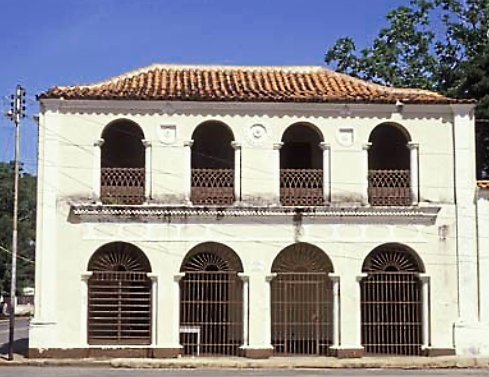

El Pao de San Juan Bautista, Cojedes: Reducto de indios, junto al río Pao fundado por Fray Pedro de Berja en 1661 y mudado en 1727 hasta donde hoy está para recibir el título de -Villa-. Su auge a fines del s. XVIII se debió a la ganadería patrocinada por el Marqués de Mijares.

En su cenit, acogió al reputado Beaterio de las Carmelitas, meca estudiantil para niñas ricas de la región ahora en ruinas, siendo clausurado por el Guzmanato en 1874 lo que en parte, contribuyó al declive del pueblo. Repuntó alfo con la construcción del Embalse del Pao en 1973.

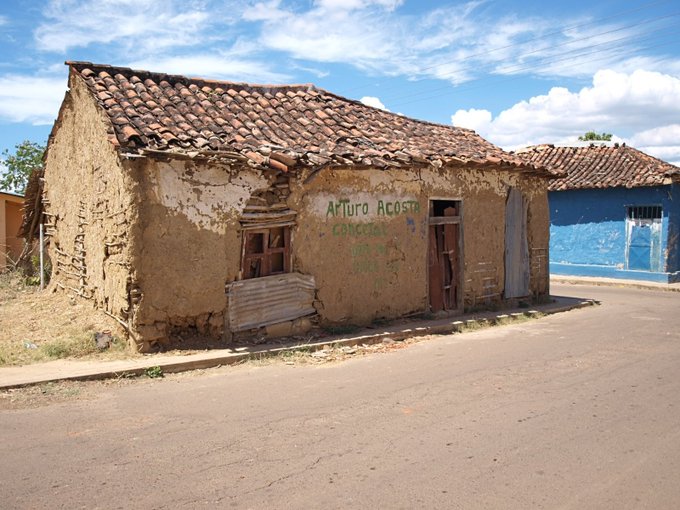

Ortiz, Guárico: En algún momento luego de 1650 se formó el poblado en el Valle del Paya, una encrucijada agrícola con San Francisco de Tiznados al Oeste y Parapara de Ortiz al Norte. La comarca era foco del cultivo del algodón así como el resguardo de una población cimarrona, descrito por el Obispo Martí de paso por el área en abril de 1780: “hay 2240 vecinos, la mitad es negra”. La encrucijada la completaba al Sur San José de Tiznados, parroquia ideada por Martí “por la cantidad de hatos” entre ellos -El Totumo-, lugar de nacimiento de Matea Bolívar, nodriza del Libertador. En su apogeo, hacia 1880, tenía 7.000 vecinos, casi el mismo número de hoy. Sequías y epidemias de fiebre amarilla diezmaron a la población y una gran masa, migró. El abrupto declive de la rica zona inspiró la novela -Casas Muertas- de Miguel Otero Silva.

Villa del Valle de Nª Sª de la Iniestra de Marasma en el Valle de San Nicolás de Tolentino de Capaya, Miranda: Tiene el topónimo más largo del país. Sitio dominico en la ribera Norte del río Capaya, se llama así desde 1692. Fue polo de la mayor comarca cacaotera de Barlovento.

Capaya es famosa además por haber sido tierra propiedad de Feliciano Palacios de Aguirre, abuelo materno del Libertador y por haber acogido, a unos 20.000 refugiados provenientes de Caracas y sus alrededores en el mes de julio de 1814 durante la dramática -Emigración a Oriente-.

La Inmaculada Concepción de Mª de Nutrias, Barinas: Fundada en 1774 por el Pbro. Juan José Paredes sobre un llano poblado por nutrias. Con un pequeño puerto homónimo en la ribera Norte del Apure, fue epicentro comercial del año y tabaco barineses hacia Angostura vía el Orinoco.

Su éxito le valió rango de -Ciudad- en 1810. Luego otro comercio local, el de la pluma de garza, el “Oro Blanco” la hizo aún más rica. Por 50 años suplió el mercado de plumas para la moda; la garza fue casi extinta y con ello un desequilibrio natural que trajo enfermedad y ruina.

Aunque hoy ninguna de estas localidades sobrepasa los 50.000 habitantes, no se debe olvidar que gracias a estos sitios pioneros, se estructuró una cultura que devino en nación. Entre las ruinas de este esplendor olvidado nació gran parte del ADN del venezolano.

Dedicado a los actuales vecinos de estos lugares: ellos conviven con la historia. Créditos de imagen: Imagen inicial (Ilio Colmenarez, Ruinas en San Francisco de Tiznados), Imagen final (Kevin Vázquez, Casa en Ortíz). Pinterest, Foro de Skyscrapercity.